삼각산 도선사

-

불교정화운동

불교정화운동을 빼고 청담스님의 행장을 말할 수 없다. 당신은 정화의 시작이요 끝이었다.

한일병탄 이후 한국불교는 일제가 저지른 사찰령과 대처승 제도로 쑥대밭이 됐다. 자주성을 잃었고 청정성이 무너졌다. 불교정화운동은 청담스님을 비롯한 진보 진영 스님들을 중심으로 이미 일제강점기에 싹을 틔웠다. 그러나 교단을 장악한 대처승의 장벽에 막혀 돌파구를 좀처럼 찾지 못하던 중 “대처승은 사찰에서 나가라”는 이승만 대통령의 유시는 기폭제가 됐다.

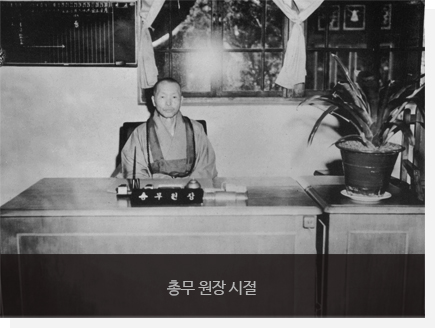

1954년 9월 전국비구승대회를 마친 뒤 비구승들은 임시종회를 열어 자체적으로 종회의원을 뽑고 간부진을 꾸렸다. 청담스님은 도총섭과 총무원장을 연이어 맡으며 정화운동을 총지휘했다.

그해 11월 대처승과의 실랑이 끝에 조계사로 들어가 ‘태고사’ 간판을 내리고 선(禪) 수행 종단임을 표방하는 ‘조계사’ 간판을 내걸었다. 이어 청담스님은 조계사 법당에서 교단정화 대강연회를 개최해

정화의 필연성과 당위성을 주제로 열변을 토했다. 1962년 4월 통합종단이 출범하기까지 소송전과 물리적 충돌의 방식으로 전개된 정화운동은 역경과 시련의 연속이었다. 위기에 몰릴 때마다 중심을 지키고 비구승의 전의를 일깨워준 것은 청담스님이었다.

“청담스님의 정화활동은 실로 전방위적이었다. 간부 스님들을 대동하고 거의 매일같이 내무부 치안국(당시 명동입구)에 들렀다가 문교부(당시 중앙청, 현 광화문 자리)로, 때로는 경무대와 언론기관을 방문했다. 만나는 사람마다 교단정화 불사의 필요성을 설명하며 그들을 설득했다(전 조계종 총무원장 월주스님).”

가장 큰 고비는 1960년 11월 대법원이 비구승의 정통성을 부정한 판결이었다. 청담스님은 패소를 예견하고 비밀리에 순교단을 꾸렸다. 이른바 ‘6비구’는 판결일 다음날 대법원 청사에서 할복을 감행했다. 위법망구(爲法忘軀)의 결행은 여론을 비구승 쪽으로 돌리는 데 결정적인 역할을 했다.

군사정권이 들어서자 청담스님은 “불교정화는 단순히 비구와 대처 간의 싸움이 아니라 국민사상 개조운동”이라며 군부를 설득했다. 마침내 대처승은 원칙적으로 스님이 아니라는 종헌 개정과 비구승의 주도권을 인정한 통합종단의 출범을 성취할 수 있었다.

제22대 총무원장을 지낸 서운스님은 “승려대회와 6비구 할복사건까지 일련의 과정은 모두 청담스님이 기획하고 지휘했다”며 “스님의 의지와 기백이 아니었다면 절체절명의 위기를 결코 극복하지 못했을 것”이라고 술회한 바 있다.불교신문의 창간 역시 정화이념의 실현을 위한 방편이었다. 1960년 1월1일 청담스님에 의해 정화이념 홍보를 위한 기관지로 탄생한 불교신문은 한국불교를 대표하는 언론으로 성장했다. 총무원장이었던 청담스님은 창간사에서 “종단의 발전상 필요한 과제를 비롯하여 평론, 교리, 문예 그리고 종보, 교계소식 등 다방면의 원고를 취급할 계획”이라며 “우리들의 기관지인 만큼 각자가 자기 것이라는 관념 하에” 아끼고 육성할 것을 당부했다.