삼각산 도선사

-

출가와 수행

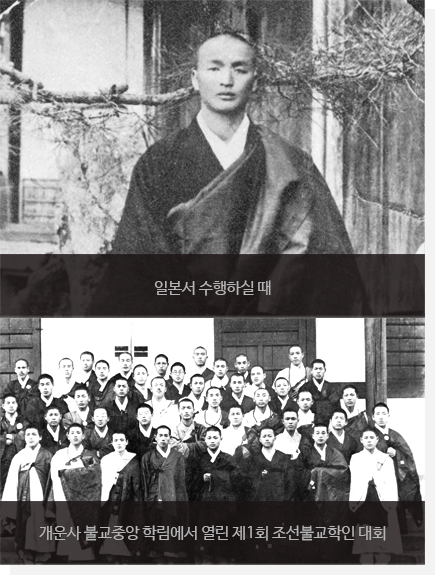

스님의 첫 출가는 일본에서 이뤄졌다. 지피지기의 심정으로 일본 유학길에 오른 스님은 1924년 효고현(兵庫縣) 쇼운지(松雲寺)에서 행자생활을 시작했다.

그러나 일본의 스님들이 부부생활을 하는 것을 보고 질색한 뒤 고국으로 돌아왔다. 경남 고성 옥천사에서 석전 박한영스님을 은사로 계를 받았다. 27세에 당시 불교학 최고 강원이었던 서울 개운사 불교전수상원에 입학해 대교과를 수료했다. 이후 마음의 본체를 깨닫기 위해 교(敎)를 버린 스님은 그야말로 뼈를 깎는 두타행으로 일관했다.

최고의 선승으로 각광받던 만공스님 문하에서 공부했다. 기어이 만공스님으로부터 인가를 받은 청담스님은 다음과 같은 오도송을 남겼다.

“예부터 모든 불조는 어리석기 그지없으니(上來佛祖鈍痴漢), 어찌 현학(衒學)의 이치를 제대로 깨우쳤겠는가(安得了知衒邊事)? 만약 나에게 능한 것이 무엇이냐고 묻는다면(若人間我何所能), 길가의 오래된 탑이 서쪽으로 기울어졌다 하리(路傍古塔傾西方).” 사량분별(思量分別)의 한계를 뚫고 반야지(般若智)를 성취한 대장부의 기개가 느껴진다.

설악산 봉정암에서 정진했을 때의 일이다. 쉬는 시간을 따로 두지 않았다. 스님을 남겨놓고 도반들이 모두 떠나고 마는 불상사가 일어났다. 선정(禪定)에서 빠져 나온 스님은 도반들이 모두 백담사로 떠난 것을 알았다. 그러나 폭설(暴雪)로 인해 움직일 수 없었다. 청담스님은 “오히려 공부에 집중할 수 있게 되어 잘 됐다”면서 전혀 놀란 기색이 없었다.

식량도 떨어진 상황에서 보름이 지났다. 당시 홍천군수와 경찰서장의 꿈에 설악산 산신이 나타났다. “지금 봉정암에 도인이 공부하고 있으니, 빨리 가서 공양을 하라.” 꿈이 일치하는 것이 신기해 두 사람은 봉정암으로 부랴부랴 올라갔다. 피골이 상접한 청담스님을 봤다.

청담스님은 암울했던 시절 민족불교운동에도 앞장섰던 행동하는 수행자였다. 개운사 강원에 재학하면서 1928년 조선불교학인대회를 주도했고 항일불교의 선봉으로 부상했다. 이후 비구승이 한국불교의 독립성을 수호하기 위해 설립한 선학원의 이사를 맡으면서 젊은 수행자들의 기수가 됐다. 불교정화를 총체적으로 기획한 것도 이 무렵부터다.

정화를 향한 원력은 해방 후 1947년 봉암사 결사로 이어졌다. 봉암사 결사는 함께 철저히 계율을 지키고 참선정진하며 부처님 당시의 승가를 재현한 수행공동체였다는 점에서 의의가 크다. 수행방식뿐만 아니라 승가의 의식주 전반에 개혁을 단행하면서 오늘날 종단 제도의 모태를 만들었다. 청담스님은 성철 향곡 자운스님 등 당대의 선지식과 결사에 매진하며 한국불교의 희망을 싹 틔웠다.